青苗荟联合总部

标题: 幼儿园应该如何装修设计? [打印本页]

作者: 赵为 时间: 2016-12-14 10:21

标题: 幼儿园应该如何装修设计?

全世界 20位最具影响力的青年设计师之一的马岩松说:设计应该带给孩子情感而不是"规矩",让我们一起看看他是如何实现“为孩子而设计”的理念的。

马岩松:设计应该带给孩子情感而不是"规矩"

我有两个小孩,刚才还跟他们吃中午饭,他们问我下午干嘛去,我说下午有个论坛,但是没说是这个主题的,怕他们要来,我会紧张(笑)。

我记得好多年前谈过孩子的事,但就谈过一次。有个杂志父亲节要采访一个设计师父亲,谈谈怎么看小孩教育之道等等,我挺抽象说了一堆话,其实我真不是很了解我自己的孩子。

我想每个人都有他很独立的一面,不太了解我孩子这件事让我有点儿紧张。遗传原因我觉得有些方面不用我特别了解也应该知道,因为他会像我。但即使如此,也不是很能了解,就更别说别人的孩子了。但说到底,设计师在为人做设计,为有些共性的群体做设计。

1、市民广场的怪物脚印

2009年,我们在深圳的双年展上做了一个“大脚印”。

我觉得深圳是一个很新的城市,像一个小孩,没有什么规矩,发展的非常快。我看到这个城市场景的时候,特别像是一个巨大的怪兽来过的地方。你看它的市民中心,像一个大鹏展翅,非常巨大的东西但又特别卡通,周围很多的楼,你会觉得这个城市肯定是有一个很强大的什么生物来过……我就做了两个脚印,像恐龙的脚印,像是巨型生物来过这城市留下的,被破坏过一次的感觉。

我把这个脚印做成了一个像公园似的东西,不是专门给小孩设计的,但是小孩就愿意去。小孩进去的时候,总有大人在边上看着,中国小孩大人都是管得挺死的,孩子在玩,周围站了一圈儿妈妈。小孩在里面有一种非常自发的互动感,因为我们城市中都是平的地面,所有公园都是很规矩的设置好的,而这个大脚印很有特点,有起伏,塑胶做的,很软的,你可以进去坐啊、跑啊、躺啊,没有规矩。开始是小孩进去,后来成人也进去,大部分成人总觉得自己跟小孩玩是神经病,成人似乎应该有成人的规矩。

其实城市中很多所谓城市化的设计,大人的设计,往往是非常中规中矩的,或者有一种规则在,这种规则是用来限制和规范一个人的行为的。所以我们城市规划横平竖直、规矩的交通、最高的利用率等等……

但是小孩有一种互动的本能,后来我们发现这个本能其实是人的本能,如果这儿没有小孩,也没有其他的大人的话,我一个人去,我也可能躺在那儿,但是有其他大人在,我就不好意思。因为总有一种社会的规则来限制着人的本能。

这种规则来统一标准好吗?每个人都对孩子说你最棒,没人告诉他这个棒到底好不好。每个人到底应该怎么去发现自己的价值?小孩在这个环境里的时候,看不到恐怖的大脚印,尤其变成了粉色以后,反倒有一点可爱。这个作品有童趣的一方面,但另外一方面,也是今天大规模的、粗犷的城市化发展的诙谐的反思和批判。

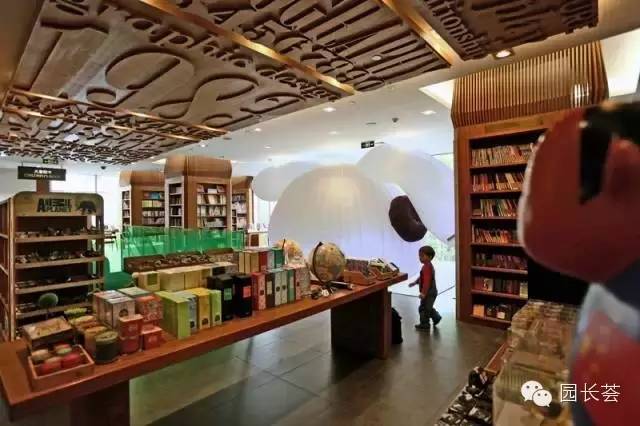

2、Wanderland阅读室

今年我们还做了一个小的东西,是一个阅读室,在闹市中一个书店,想做一个房间里的房间,小孩可以去看书。

我在想每个人进到一本书里面是什么状态,其实都在进入一种自己的世界,像我就愿意戴耳机,看着窗外,然后想象自己脑袋里的东西……

马岩松/MAD建筑事务所为北京三里屯PAGE ONE书店设计了为“Wonderland”的可移动阅读空间。

因为我属兔的,就做一兔的,一个大脑袋,冲着远方,戴上耳机,但是它其实是一个充气的空间,面向窗外,这个里面可以看书,有地毯和小的懒人沙发,这种东西都是很奇怪,最不讲规矩的人就喜欢这些东西。

我们人类制造的世界,有一种是特别有规矩的,有规矩的空间容易被复制,到处变成一样,人因为在这个环境里,到最后基本都变成一样。

比如说我们中国的住宅我就觉得特别像,不管是所谓的豪宅,还是社会住宅,低收入、公租房,所有都是一样,一进去一个客厅,一个沙发,一个电视,全是这样,这种环境会影响到人。我们都希望给儿童一个自由的环境,什么是自由?我觉得就是多种多样的,首先成人自己先得有接受多种多样价值的愿望。

比如懒人沙发这种设计就挺好的,可以卧可以躺,这点儿小事,其实很重要。当我们去说“你必须坐好了,必须那么躺着,必须那么站着”的时候,说“你为什么那么说话,你能别哭了吗”的时候,都是在把一种约定俗成的价值灌输给孩子。成人和成人之间有这么一种共同的社会默认的价值的时候,很多事情不必要说,但是当把这种默认的东西带给小孩的时候,会束缚他们的自由空间。作为设计师,我也不认识这个小孩,我也不能说我就是为这个小孩考虑的,或者为某几个,我只是想说,如果我去书店,我想要一个自己的空间,看着窗外不被打扰。

这个大兔子很轻薄,是充气的,可以把气放了,搬到另外一个地方再充起来。

3、四叶草幼儿园

我是建筑师,所以还是要说说房子的事。

这是我们的设计、现在正在建设的一个幼儿园,大家看环境很特别,它前面有一片稻田,这是一个乡村里的幼儿园,在日本名古屋附近的乡村,周围的房子都是一户一户人家,都是最普通的村庄住宅,我们设计的房子是白的,它的形状跟周围的房子很像,但是看起来是不一样的。

这个房子跟一个传统意义上的幼儿园,或者说一个大家认知的所谓很国际化幼儿园不太一样,为什么呢?它有一个故事。

这是这个房子的模型,房子里边有一个木架子,木架子是原来的一个老房子的木结构,我们把它保留了,所以里边一是个小的房子,外边是一个大的房子。

为什么要这么做呢?这个幼儿园不是经营式的,这是房子主人自己开的幼儿园,他说我不要做学校式的幼儿园,我觉得小孩最喜欢的,还是在家庭气氛中。所以这个幼儿园老师学生都住在里边,房子里边有一个起居室,有一个餐厅,所有的都像在家里一样,一个大家庭。

他原来的房子又旧又小,住不下了,他想再盖一个新的给孩子们,但是实在钱不多。他说把我自己的房子拆了吧,我先在边上租一个房子,你在拆的地方盖一个大一点的,我再搬回来,我特别感动。

他做这件事本身就会影响到孩子。很多时候我们觉得幼儿园肯定要最好的,怎么最好?衡量标准不同。他作为一个幼儿园的主人,愿意首先把自己的家变成幼儿园,后来幼儿园太小,我就把我的房子拆了扩大幼儿园,这让我很感动。把他旧房子的结构保留下来以后,新盖的大房子还可以利用原来的结构,所以等于是没有把原来的浪费了,又只花了一半的钱,可以把新房子建好。

更关键的是,小孩来这儿以后,看到这个架子还在,这是我们以前的家,现在还能保留,能看到房子是怎么盖起来的,能看到这个家庭它的感情和价值,它的传承,这个可能是对小孩影响更大。

这是建筑的平面,中间有一个大空地,那个就像是一个起居室,有楼梯可以上到二楼,特别像一个家,房子前边有一个花园,有一个滑梯,可以从二楼滑下来,这是里边的空间。到房子里边以后,会看到这么这个保留的木架子。

这是他们在奠基,非常有仪式感。我一直讲,我觉得人类的建筑,归根到底是一个旗杆的行为,建筑一直在变,一直在变,为什么以前是窑洞,后来变成四合院,今天又变成大楼,又变成未来建筑。我觉得是人心对自我、对环境的认识在改变,总体都是发自情感上的。

| 欢迎光临 青苗荟联合总部 (http://oa.qmhkids.com/) |

Powered by Discuz! X3.2 |